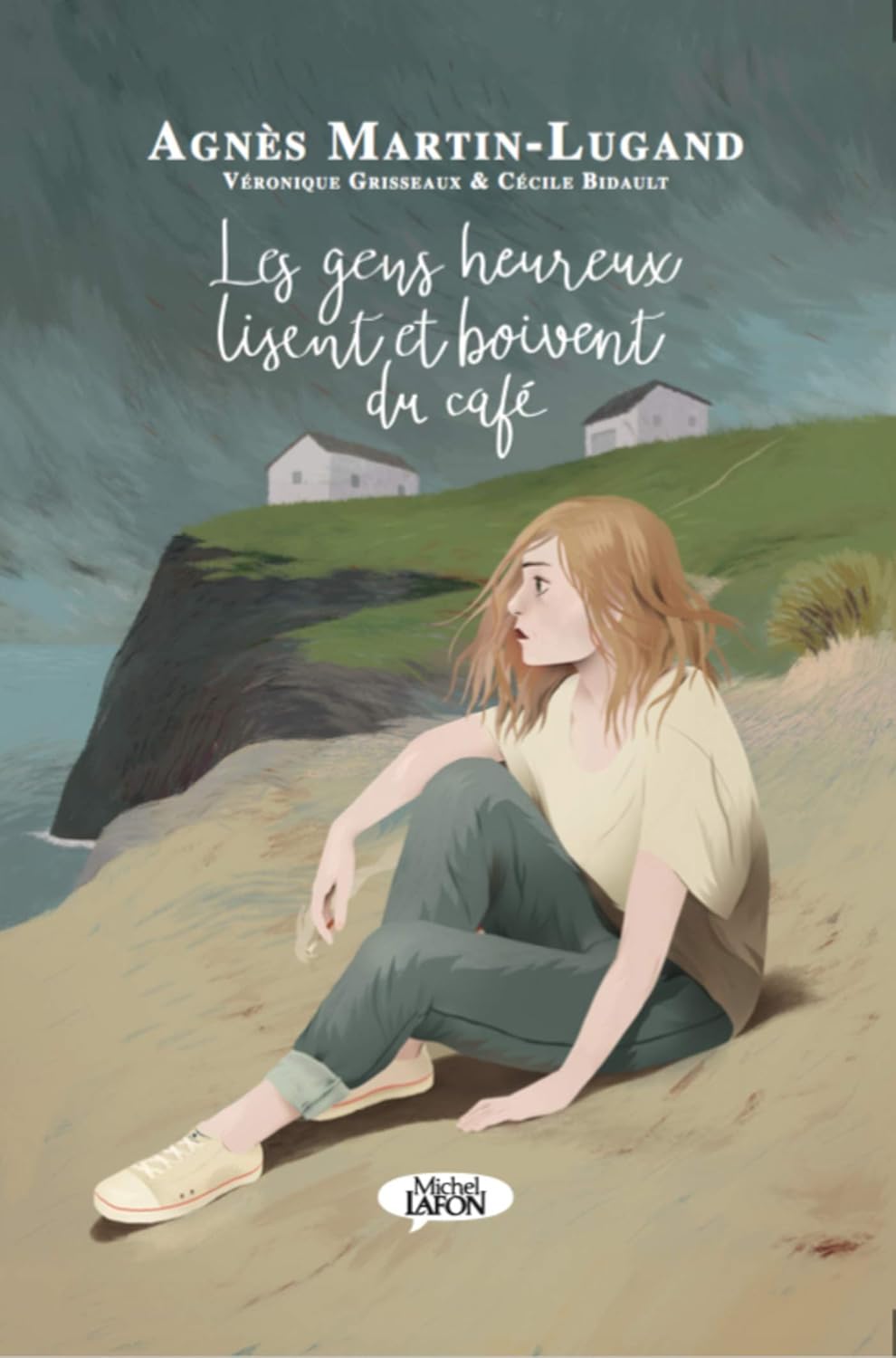

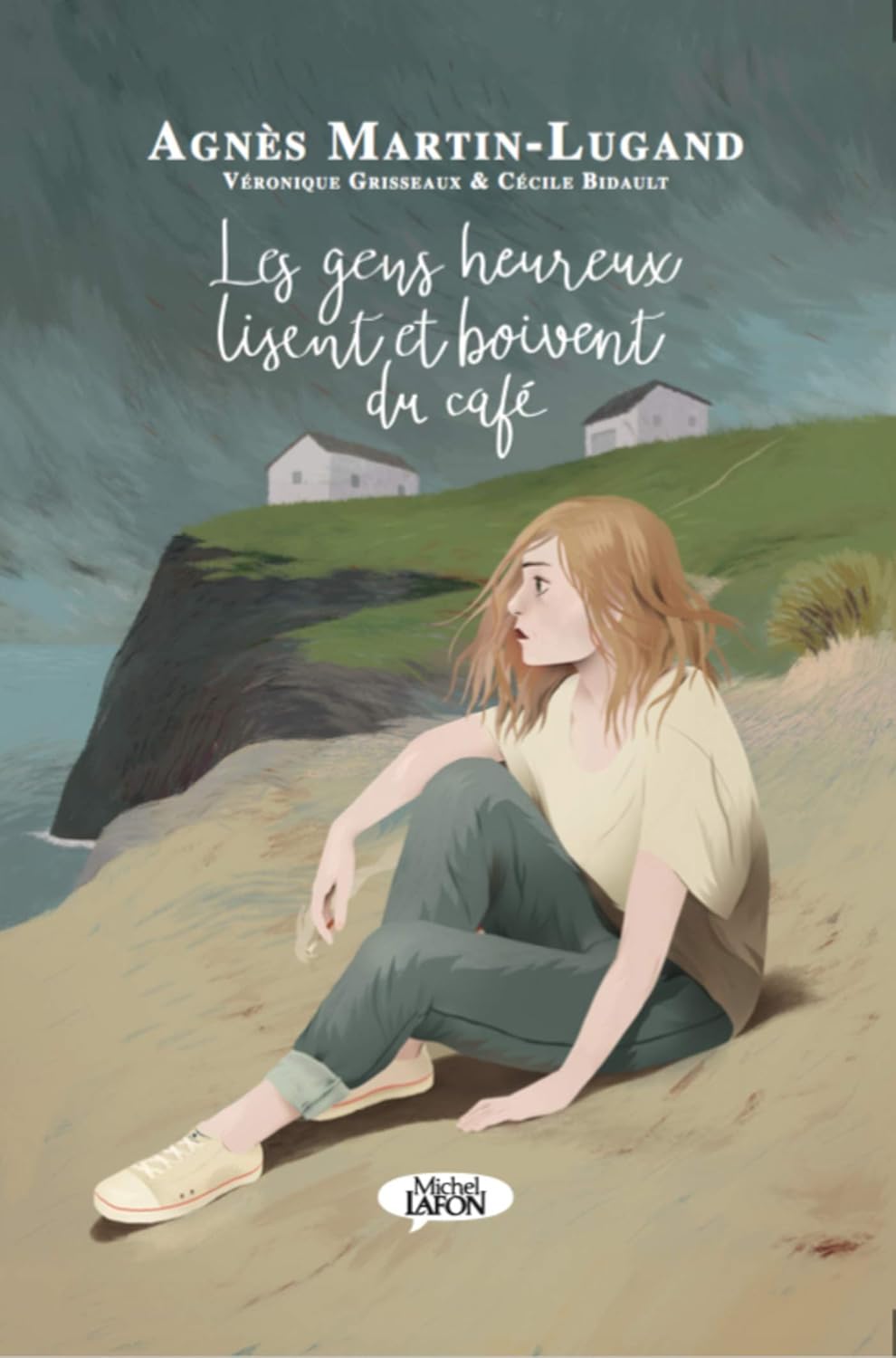

Les gens heureux lisent et boivent du café

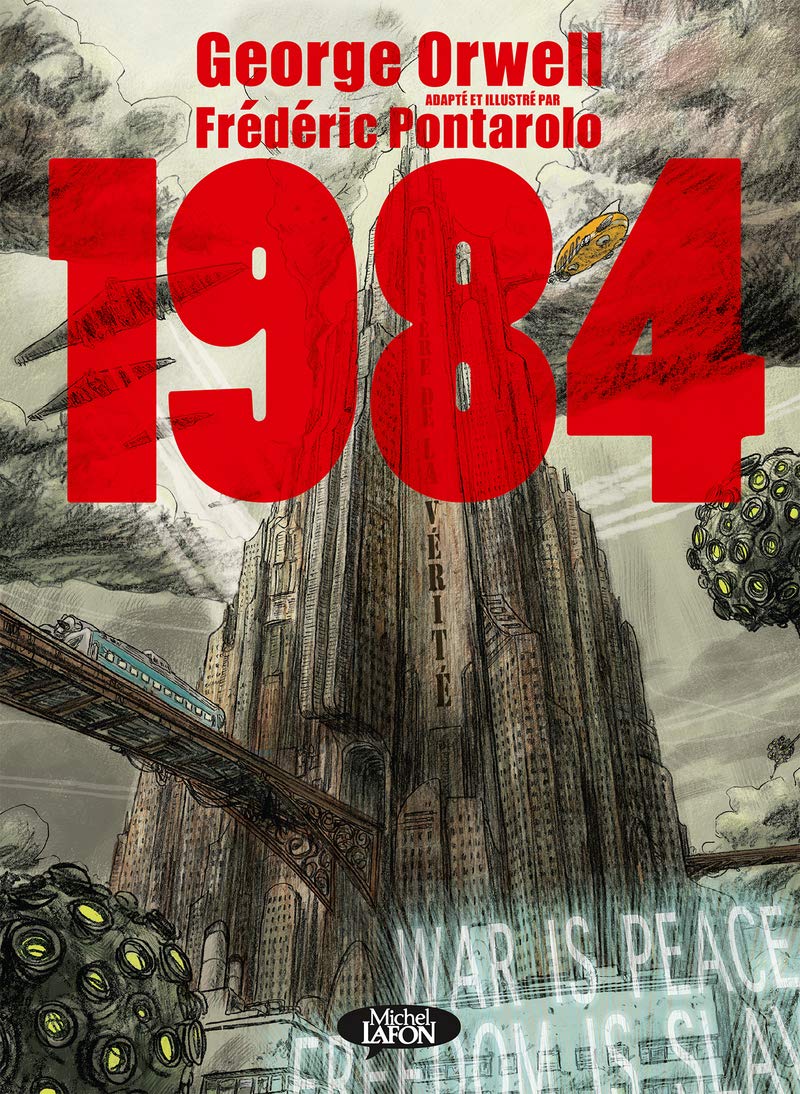

Album publié en 2019 aux éditions Michel Lafon.

Résumé éditeur

D’après le roman d’ Agnès Martin-Lugand publiée le 25 décembre 2012.

Un roman graphique poignant sur le thème de la résilience adapté du roman d’Agnès Agnès Martin-Lugand par Véronique Grisseaux et Cécile Bidault.

Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l’exception de son cœur qui continue de battre. Obstinément, douloureusement, Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l’existence. Afin d’échapper à son entourage qui l’enjoint de reprendre pied, elle décide de s’exiler en Irlande, seule.

Mais à fuir avec acharnement la vie, celle-ci finit par vous rattraper…

La bd « Les gens heureux lisent et boivent du café » disponible ici

L’avis d’histoiregeobd.com sur la bande dessinée « Les gens heureux lisent et boivent du café »

Adaptée du roman à succès d’Agnès Martin-Lugand paru en 2012, cette bande dessinée signée par la scénariste Véronique Grisseaux et la dessinatrice Cécile Bidault transforme avec justesse un récit littéraire en roman graphique. Publié aux éditions Michel Lafon en 2019, cet album de 126 pages explore avec délicatesse le parcours de Diane, jeune femme anéantie par la perte tragique de son mari et de sa fille dans un accident de voiture.

L’adaptation dépasse le simple résumé pour sonder la profondeur du processus de deuil et de reconstruction. Le choix de situer l’action entre Paris et l’Irlande, particulièrement dans le village de Mulranny, crée un contraste géographique et émotionnel qui souligne la quête identitaire de l’héroïne.

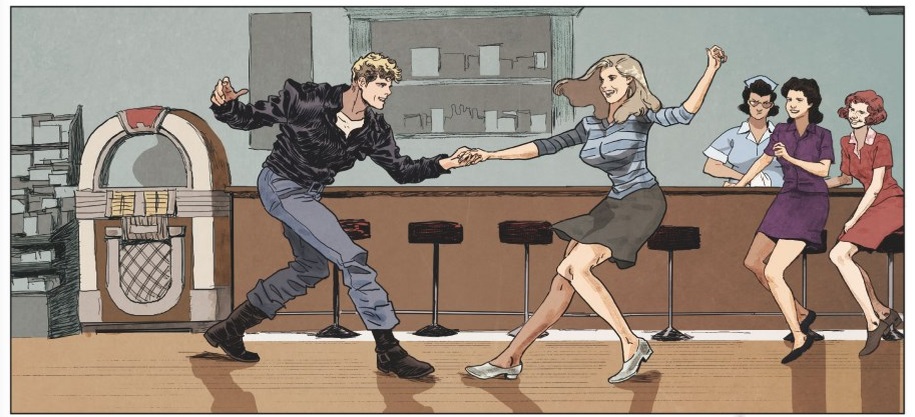

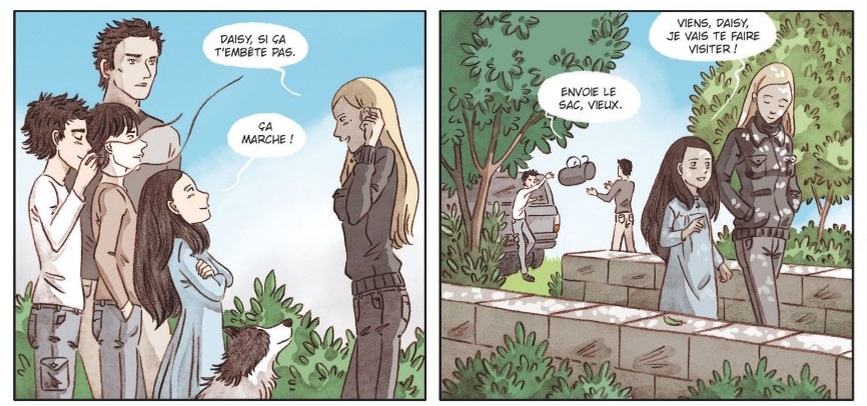

Cécile Bidault, lauréate du Prix Artémisia Avenir 2018 pour « L’Écorce des choses », déploie un style artistique particulièrement adapté au récit. Ses illustrations montrent avec justesse le chagrin de la jeune femme et l’enthousiasme de ses nouveaux amis irlandais, créant un équilibre visuel entre mélancolie et espoir. La technique de l’artiste, formée à l’ENSAD en animation, apporte une fluidité cinématographique aux séquences.

Cette adaptation réussit le pari délicat de rendre accessible un roman intimiste tout en préservant sa dimension émotionnelle. Une réussite.